Der Gott, von dem Sie behaupten, er sei ein Gott der Liebe, hat den Israeliten befohlen, ganze Städte und Bevölkerungen auszulöschen! Was ist an diesem Völkermord denn anders als bei den Dschihadisten, die Ungläubige töten, weil ihr Gott es ihnen angeblich aufgetragen hat? Wie kann so etwas Liebe sein?“

Im Vorlesungssaal wurde es so still, dass man eine Stecknadel hätten fallen hören; alle blickten auf mich und warteten auf meine Antwort. Vier Jahre habe ich in Oxford mit einer Doktorarbeit darüber verbracht, wie christliche Theologen und Philosophen in den vergangenen zweitausend Jahren diese Frage beantwortet haben. Und noch immer habe ich keine einfache Antwort. Doch immerhin kann ich einige Hinweise anbieten, wie wir klarer über das Problem nachdenken können, welche vorgeschlagenen „Lösungen“ in eine Sackgasse führen und welche Ansätze aussichtsreicher sind.

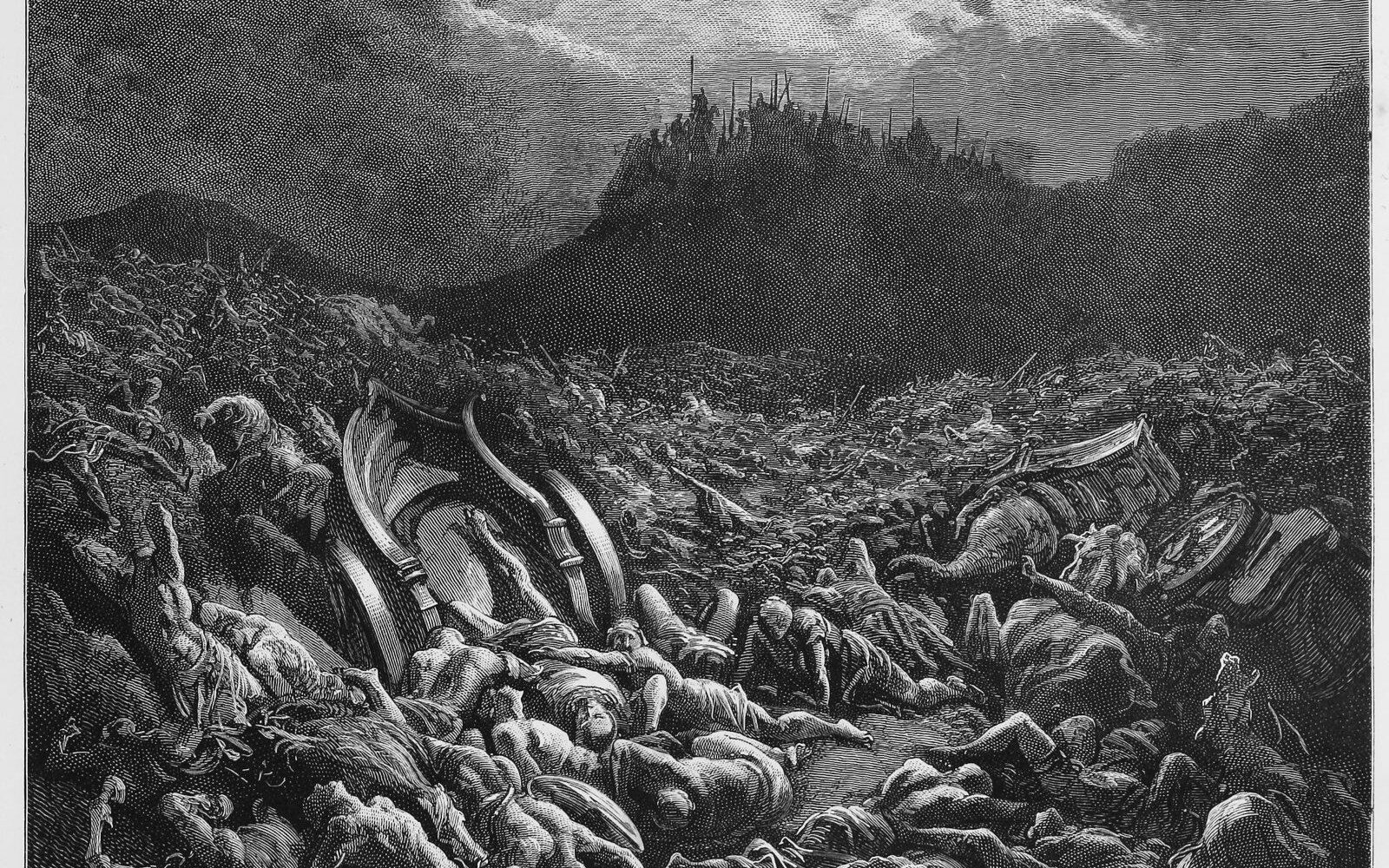

Völkermord in der Bibel

Kann man das, was im Alten Testament berichtet wird, wirklich „Völkermord“ nennen? Nun, zumindest auf den ersten Blick scheint die Definition der Vereinten Nationen dem zu entsprechen, was Gott im 5. Buch Mose (7,1–2; 20,16–17) befahl und was an mehreren Stellen im Buch Josua beschrieben wird. Nehmen wir zum Beispiel die Eroberung Jerichos: „[…] die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Alles, was darin war – Männer und Frauen, Junge und Alte, Rinder, Schafe, Ziegen und Esel – alles wurde vernichtet“ (Josua 6,20–21).

Diese Texte sind für jeden eine Herausforderung. Als Christinnen und Christen finden wir sie besonders schwierig, weil sie zwischen bestimmten Überzeugungen, die uns wichtig sind, eine Spannung erzeugen. Um mir diese Spannung zu verdeutlichen, fand ich es hilfreich, sie in vier Aussagen zu fassen, die nicht alle zugleich wahr sein können.

- Gott ist gut.

- Die Bibel ist wahr.

- Völkermord ist böse.

- Nach Aussage der Bibel befahl Gott Völkermord.

Wenn man meint, dass ein gutes Wesen nie etwas befehlen würde, das wirklich böse ist, dann muss mindestens eine dieser vier Aussagen falsch sein. Die möglichen Antworten auf die Herausforderung dieser Bibeltexte lassen sich danach gruppieren, welche der vier Aussagen sie in Frage stellen.

- Vielleicht ist Gott nicht uneingeschränkt gut?

Manchmal hört man Christen vom „Gott des Alten Testaments“ ganz anders sprechen als vom „Gott des Neuen Testaments“, als ob es sich letztlich um zwei Gottheiten handelte, die einander abgelöst hätten. Doch die Überzeugung, dass es nur einen Gott gibt und dass dieser Gott gut ist, ist sowohl für den jüdischen als auch für den christlichen Glauben fundamental. Wer dies verneint, würde eine völlig andere Religion erfinden. Wir sollten es also vermeiden, zwischen dem Gott des Alten und des Neuen Testaments zu unterscheiden – zumal das Problem dadurch ohnehin nicht wirklich gelöst wird.

2. Vielleicht ist die Bibel nicht uneingeschränkt wahr?

Für die meisten unserer Zeitgenossen scheint klar auf der Hand zu liegen: Entweder ist Völkermord böse, oder ein jahrtausendealtes heiliges Buch ist in jeder Hinsicht wahr. Wenn man zwischen beiden Möglichkeiten wählen muss, sollte man lieber den Glauben aufgeben, dass das alte Buch wahr ist. Für den „gesunden Menschenverstand“ scheint hier kein Zweifel zu bestehen, und als Gläubige sollten wir das in Erinnerung behalten, wenn wir über diese Frage diskutieren.

Immer schon gab es den Versuch, im Alten Testament zu unterscheiden zwischen einigen wirklich inspirierten Abschnitte und Elementen, die als falsch zu verwerfen seien. Heute würden zwar nur wenige „bibeltreue Christen“ diese Position offen vertreten, doch in der Praxis scheint diese Auffassung oft zu bestimmen, wie wir das Alte Testament behandeln.

Doch auch dieser Ansatz ist problematisch. Er unterscheidet sich radikal von der Art und Weise, wie Jesus und seine Apostel die jüdische Bibel auffassten. Er ist nicht mit dem zu vereinbaren, was die Bibel über sich selbst aussagt. Und er widerspricht grundsätzlich der Art und Weise, wie Christinnen und Christen im Lauf der Jahrhunderte das Alte Testament verstanden.

3. Vielleicht ist Völkermord nicht immer böse?

Im Lauf der Jahrhunderte kam eine beträchtliche Zahl von Christinnen und Christen zu dem Schluss, dass es (extrem seltene) Umstände geben muss, unter denen das Töten einer ganzen Bevölkerung nicht böse ist. Mit dieser Auffassung konnte man an der Güte Gottes, der Wahrheit der Bibel und dem Umstand, dass Gott in der Bibel Völkermord anordnete, festhalten.

Dabei kann es durchaus sein, dass Christen überhaupt nicht oder nur sehr unzureichend verstehen, aus

welchen Gründen ein guter Gott etwas so Entsetzliches anordnen sollte. Doch die meisten Christinnen, die zu dieser Ansicht gelangten, versuchten konkrete Gründe zu nennen, warum die biblischen Befehle einer völligen

Vernichtung letztlich vielleicht doch nicht böse sind:

Mildernde Umstände für Gott?

Als Rechtfertigung der Völkervernichtung werden folgende Gründe genannt:

- Gott urteile nicht mit zweierlei Maß, indem er den Israeliten einen Freibrief erteile, ihre Feinde auszulöschen. Denn das Volk Israel war selbst durchaus dem Urteil Gottes unterworfen. Israel erhielt das Land Kanaan nicht aufgrund irgendeiner vermeintlichen Überlegenheit gegenüber den Kanaanitern (zum Beispiel 5. Mose 9,4–6), und sein Besitz des Landes war vorläufig und an die Bedingung geknüpft, dass es nach Gottes Geboten lebt (zum Beispiel 5. Mose 28,62). Hinzu kommt, dass nichtisraelitische Völker hielten (zum Beispiel 5. Mose 2,19–23; 28,49). Die Bibel bevorzuge also nicht einfach ein einziges Volk.

- Man müsse die unvorstellbare Verdorbenheit der kanaanitischen Gesellschaft berücksichtigen. Hier wären kleine Kinder als Götzenopfer verbrannt worden (zum Beispiel 3. Mose 18; 5. Mose 12,31). Zudem sei Gottes Gericht nicht als plötzlicher Wutausbruch, sondern nach jahrhundertelanger Geduld und Nachsicht geschehen (1. Mose 15,16).

- Zwar seien Kinder durch das Gericht über die Kultur ihrer Eltern getötet worden – Kinder, die von persönlicher Verantwortung und moralischer Schuld frei waren. Doch Gott hätte ja in seiner Güte die Macht und den barmherzigen Willen, es ihnen in der Ewigkeit über die Maßen wiedergutzumachen. Irdische Strafe bedeute nicht unbedingt auch ewige Verdammnis.

- Äußerst brutale Kriegsbräuche waren im Alten Orient weit verbreitet. Möglicherweise ließ sich Gott dazu herab, diese für seine höheren Absichten zu benutzen, ohne sie dadurch gutzuheißen.

- Gott als der eigentliche Geber des Lebens habe auch als Einziger das Recht, das Leben zu nehmen, sei es direkt oder indirekt. Er habe das Recht, zu richten.

- Die Errettung Rahabs und ihrer Familie (Josua 2,6) zeige, dass die Möglichkeit einer Bekehrung eine reale Option war – auch wenn die Gebote im 5. Buch Mose dies nicht ausdrücklich benannten. Die kanaanitische Prostituierte Rahab wurde sogar eine Vorfahrin von Jesus selbst (Matthäus 1,5)!

Schwachpunkte der Argumentation

Das Argument, dass alle Gebote eines guten Gottes notwendiger Weise gut sind, ist logisch kohärent und findet sich bei nahmhaften christlichen Denkern (zum Beispiel Augustinus, Thomas von Aquin, Johannes Calvin). Sie

bringt allerdings auch einige ernste Probleme mit sich.

Zum einen gleicht bei dieser Auffassung die Vorgehensweise der Israeliten unter Josua der Praxis von IS-Kämpfern unserer Zeit, die ihre Gegner vor die Wahl stellen: Bekehre dich oder stirb. Das Argument, dass Gott selbst tatsächlich damals zu den Israeliten gesprochen hatte, während die IS-Anhänger verblendet sind, werden

viele Zeitgenossen als haltlose Behauptung empfinden.

Im Grunde ist die gesamte Argumentationslinie für unsere Mitmenschen nicht nachvollziehbar, wenn sie nicht bereits unsere Überzeugung teilen, dass es einen Gott gibt, dass er gut ist und dass die Bibel seine verlässliche Offenbarung ist. Der Grund ist ein extrem starkes moralisches Empfinden, dass Völkermord böse ist. Es erscheint uns immer und überall falsch, Babys totzuschlagen. Dieses Empfinden teile ich. Und das gilt auch für die allermeisten Menschen, die ich kenne.

Nun könnten wir fragen, woher dieses Empfinden kommt, denn Menschen haben nicht immer so empfunden, und in der Hitze des Gefechts kommt es fast immer zu schrecklichen Gräueltaten, auch heute noch. Historisch liegt der Hauptgrund, warum wir im Westen so stark auf das Töten Unschuldiger reagieren, im Erfolg der Lehren von Jesus Christus. Das Christentum hatte zivilisierenden Einfluss auf die kriegsliebenden Stammesverbände Europas. Das sollte uns nachdenklich machen. Wie aber lösen wir dann den Konflikt zwischen dem christlichen moralischen Empfinden und den biblischen Texten?

4. Vielleicht haben wir die Bibel missverstanden?

Seit der Zeit der frühen Kirche haben Christinnen und Christen die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass wir

die Texte falsch verstanden haben könnten. Vielleicht handeln sie ja überhaupt nicht von Völkermord.

Bereits ein christlicher Prediger aus dem dritten Jahrhundert deutet die Feldzüge unter Josua anders. Nach seiner Ansicht sind die zu vernichtenden Kannaaniter gegnerische Mächte in uns selbst, gegen die wir kämpfen. Wenn man nichts übrig lassen soll, was Odem hat, ist damit gemeint, dass „auch nicht eine Spur von Zorn in uns übrig bleiben soll”. Daraus folgt, dass „Christus uns Frieden lehrt durch diese Kriegsbeschreibungen.”

Für unsere modernen Ohren klingt diese Interpretation weit hergeholt. Vielleicht stimmen wir zu, dass diese Texte uns etwas über den geistlichen Kampf gegen die Sünde sagen, über die Notwendigkeit, dass wir an Liebe, Demut, Reinheit, Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Großzügigkeit wachsen. Aber was ist mit der historischen Situation? Was passierte damals mit den Kanaanitern? Was sollten wir darüber sagen?

Ein differenziertes historisches Bild

In der jüngeren Vergangenheit haben gläubige Alttestamentlerinnen und Alttestamentler Gründe vorgetragen, warum wir unsere Beurteilung der historischen Bedeutung dieser Texte überdenken sollten.

- Das Buch Josua entspricht der literarischen Gattung altorientalischer Eroberungserzählungen, in denen literarische Konventionen verwendet wurden, die damals gut verstanden wurden. Dazu gehören übertreibende Ausdrücke wie „völlige Vernichtung der Bevölkerung“ oder „keine Überlebenden“. Diese wurden von den Menschen damals genauso wenig wörtlich genommen wie sprachliche Übertreibungen etwa in der Sportberichterstattung heute.

- Im Alten Testament selbst wird von den Einwohnern bestimmter Städte gesagt, dass sie völlig vernichtet wurden – doch später tauchen sie dann wieder auf (zum Beispiel Josua 10,36–37; 15,13–14; Richter 1,10). Offenbar wurden diese Städte nicht völlig ausradiert.

- Einige Städte wie zum Beispiel Jericho müssen nicht dem entsprochen haben, was wir uns unter einer „Stadt“ vorstellen. Sie glichen vielmehr eher kleinen militärischen Befestigungen, in denen nur wenige oder gar keine Zivilisten lebten (außer vielleicht einer Prostituierten und ihrer Familie).

- Die Idee einer „völligen Vernichtung“ in 5. Mose 7 lässt sich als Metapher für religiöse Treue verstehen, bei der es nicht um die Vernichtung von Menschenleben ging, sondern um die Vernichtung religiöser Gegenstände und die Meidung von Mischehen mit Heiden.

Demzufolge wäre es irreführend, die jahrtausendealten biblischen Bücher wie neuzeitliche historische Berichterstattung zu lesen. Aussagen, die uns auf den ersten Blick einfach und klar erscheinen, sind mitunter erklärungsbedürftiger, als zuerst gedacht.

Fazit

Zusammenfassend möchte ich betonen: Christinnen und Christen sollten die ersten beiden Ansätze, die ich erörtert habe, entschieden ablehnen – also jede „Lösung“, welche die Güte Gottes oder die Wahrheit der Bibel in Frage stellt. Der dritte Ansatz hat gewiss eine beträchtliche logische Kraft und kann auch eine bemerkenswerte Reihe namhafter christlicher Vertreter aufweisen, ist aber auch zutiefst problematisch, wie ich aufgezeigt habe. Auch der vierte Ansatz hat manches für sich, wirft allerdings ebenfalls einige wirklich große Fragen auf.

Am Wichtigsten: Diese Texte dürfen nie und nimmer dazu benutzt werden, Völkermord-Gewalttaten zu rechtfertigen (wie es tragischerweise in der Vergangenheit geschehen ist). Wir sollten sie unter anderem als drastische Warnung vor den schrecklichen Konsequenzen eines Lebens lesen, das von der alles erhaltenden Liebe Gottes getrennt ist. Und wie die ganze Heilige Schrift sollten sie uns dazu inspirieren, Gott von ganzem Herzen, mit all unserem Denken, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft zu lieben – und unsere Nächsten wie uns selbst, seien sie Kanaaniter, Samariterinnen oder Christen.

Was ich dem Studenten im Vorlesungssaal geantwortet habe? Ich erklärte ihm eingehend, dass ich so viele hervorragende Gründe kenne, an einen guten Gott und eine wahre Bibel zu glauben, dass es mein Vertrauen zu Gott und seiner Offenbarung nicht untergräbt, wenn ich keine einfache, handliche Lösung für die schwierigen und wichtigen Fragen habe, die er gestellt hatte. Dann skizzierte ich die Grundzüge einer längeren, komplexeren Antwort – ähnlich dem, was Sie gerade gelesen haben.

Christian Hofreiter ist Pastor der CityKirche Wien und Senior Fellow am Pontes Institut. Seine wissenschaftliche Monographie “Making Sense of Old Testament Genocide” erschien 2018 bei Oxford University Press.

Der Artikel erschien erstmals im PULSE Magazine (Nov. 2014) und wurde übersetzt von Martina Wilczek, gekürzt, bearbeitet und veröffentlicht im SCM Magazin Faszination Bibel, 3/2019 https://faszination-bibel.net/